Depuis l’invention de la photographie au 19e siècle, nous avons utilisé bon nombre de supports physiques afin de contenir les précieux souvenirs immortalisés. Si nous sommes aujourd’hui familiers avec les supports numériques ou les pellicules, certains matériaux anciennement utilisés pourraient en surprendre plus d’un ! Dans ses archives, la Société historique Pierre-de-Saurel possède certains exemplaires de ces objets inusités. Nous vous proposons de nous pencher sur certains d’entre eux qui ont su attirer notre attention.

Support métallique

Une des premières formes de photographie à voir le jour est le daguerréotype. Généralement constitué d’une image reproduite sur une plaque de cuivre recouverte d’une fine couche d’argent, il est mis au point en 1835 par l’artiste et chimiste français Louis Daguerre, qui le perfectionne au cours des années suivantes et le fait breveter en août 1839.

Bien que ce procédé ait l’avantage de reproduire des images après un délai d’exposition moindre que celui des méthodes expérimentées précédemment, il prenait tout de même près d’une minute.

Cette rapidité relative d’exposition permit la commercialisation du procédé, si bien qu’on associe aujourd’hui l’invention de la photographie au développement du daguerréotype.

Les désavantages

Malheureusement, le procédé peut être assez dispendieux. En 1839, un daguerréotype coûte en moyenne 25 francs d’Or en France1 et ils sont fréquemment conservés comme un bien précieux, au même titre que des bijoux ou une œuvre d’art.

Malgré tout, le procédé gagne en popularité et un nombre croissant de peintres auparavant spécialisés dans la production de portraits miniatures abandonnent leurs pinceaux pour se convertir à cet art nouveau2. Notre côté de l’Atlantique n’échappe pas à l’engouement pour la photographie, puisque 11 daguerréotypistes canadiens sont connus en 1851 et ce nombre augmente à 360 en 18653.

Les ferrotypes

Bien que la Société historique Pierre-de-Saurel n’ait pas de daguerréotype en sa possession, elle possède toutefois des documents conservés sur un type de support similaire; le ferrotype. Le principe est similaire, puisqu’il s’agit d’une image positive reproduite sur une plaque de tôle préalablement recouverte d’un enduit spécial.

Ce procédé inventé en 1852 par Adolphe-Alexandre Martin gagne en popularité au cours de la seconde moitié du 19e siècle grâce à son faible coût de production et à sa rapidité relative. Ce support métallique avait aussi l’avantage d’être beaucoup moins fragile et moins onéreux que d’autres supports populaires à l’époque tel que le verre, rendant possible sa démocratisation.

Exemple à la SHPS

C’est ainsi que les familles de la classe moyenne ont pu se permettre d’immortaliser certains de leurs membres sur ferrotype. La Société historique possède quelques documents de ce type, dont certains sont conservés dans le fonds de la famille Charbonneau.

Ces exemples vraisemblablement capturés entre 1885 et 1895 montrent des membres potentiels de la famille Charbonneau.

Bien que nous ayons peu d’informations au sujet des images, ces derniers sont tout de même intéressants puisqu’elles témoignent de la mode vestimentaire d’autrefois, avec ses imposantes robes, ses vestes aux manches en gigot et ses impressionnants chapeaux.

Nous remarquons aussi l’arrière-plan, composé d’une peinture et réalisé de façon à tromper l’œil pour donner l’impression d’être dans une pièce ornée. De plus, l’enduit recouvrant le ferrotype a écaillé à certains endroits, révélant le support métallique.

Plaque de verre

Au cours des années 1850, l’ambrotype représentait un sérieux concurrent au daguerréotype. Ce procédé permet de figer une image sur une plaque de verre en utilisant une solution de collodion4.

Si l’ambrotype a l’avantage d’être moins onéreux à produire que le daguerréotype, il a toutefois le désavantage d’être très fragile, de par la nature de son support. C’est pourquoi ces images sur verre sont fréquemment conservées précieusement dans des cadres et des étuis spécialement prévus à cet effet.

Les plaques de verre ont longtemps été utilisées comme négatifs. On en retrouve ainsi fréquemment jusqu’aux années 1950 dans les archives familiales et ils ont été utilisés dans certains domaines jusqu’à la fin du 20e siècle.

Si la fragilité du matériel est encore une fois le principal enjeu de conservation de ce type de négatifs, les plaques de verre ont toutefois l’avantage d’avoir une stabilité parfaite et de permettre une reproduction hautement fidèle des détails; évidemment, ces caractéristiques sont recherchées dans certains domaines spécialisés5.

Les plaques à la SHPS

La Société historique en conserve quelques-unes, dans le fonds P060, Luc St-Martin. Au nombre de 14, ces négatifs représentent un précieux témoignage de la vie locale au cours des deux premières décennies du 20e siècle. Plusieurs d’entre eux proviennent du studio du photographe J.A. Wright de Sorel, potentiellement utilisés pour faire des cartes postales.

Cette pratique, en apparence banale, permet la diffusion de scènes du quotidien au public, surtout lorsqu’il est question de paysages pittoresques dans les régions où l’on retrouve moins de photographes professionnels6.

C’est ainsi que parmi les photographies du fonds P060, il est possible d’y voir de nombreux individus non identifiés, des navires sur le fleuve ou au quai.

Ce sont les illustrations prises aux Îles de Sorel qui attirent le plus l’attention. On y voit des villégiateurs anonymes profitant du calme offert par ce paysage bucolique.

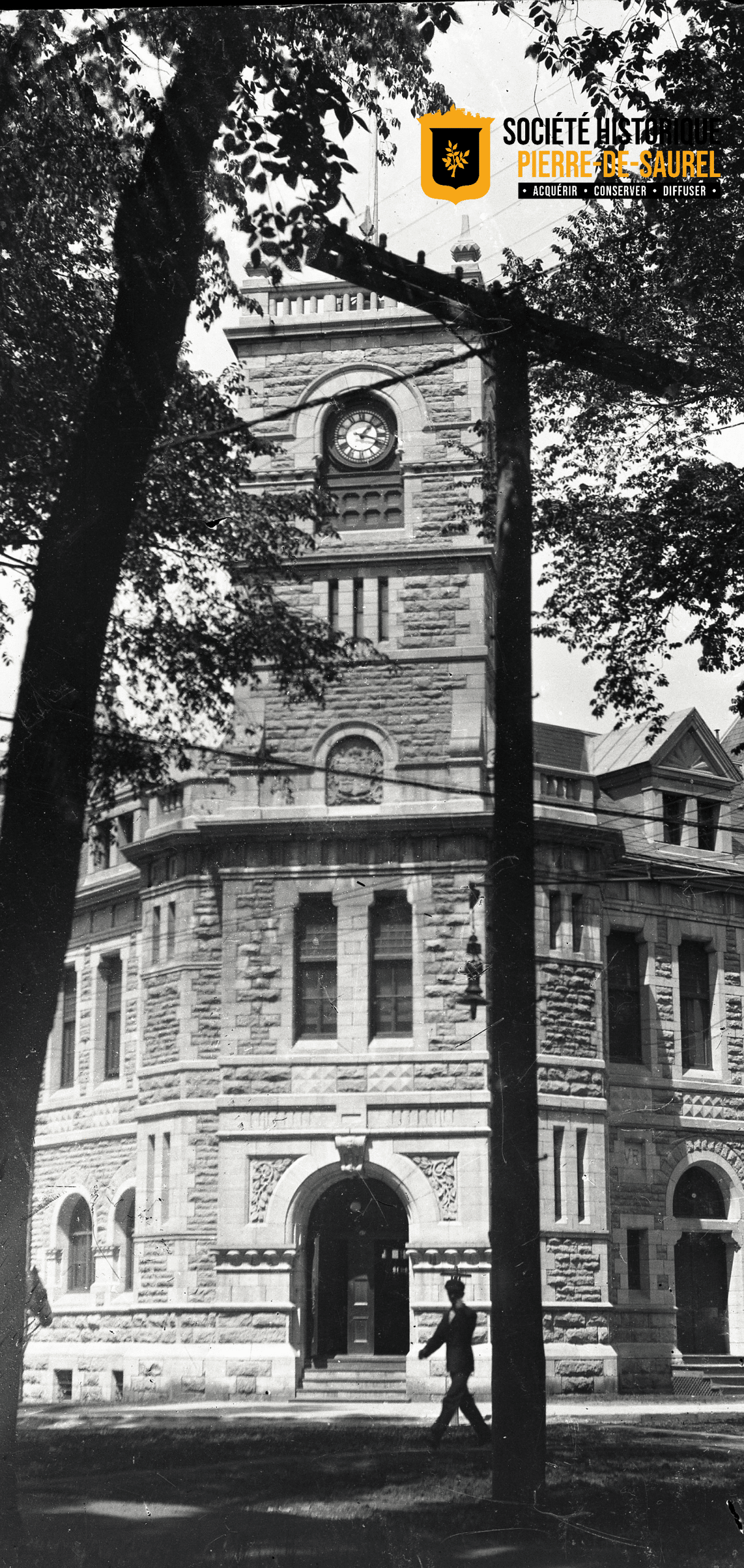

Nous retrouvons aussi des négatifs sur verre représentant le centre-ville, nous offrant de précieux aperçus de quelques lieux iconiques du paysage sorelois, tels que le bureau de poste et douanes ou le parc du Carré-Royal.

Si le fonds P060 est intéressant pour ces négatifs sur plaques de verre, il témoigne aussi de l’évolution de la photographie au cours des premières années du 20e siècle avec des négatifs sur film.

Cette technologie empruntée au monde du cinéma devient omniprésente en 1950. La popularité de ce support ne sera réellement mise à mal qu’avec l’apparition des formats numériques au tournant du siècle.

Conclusion

Tel que nous l’avons constaté, nos prédécesseurs ont fait preuve de grande inventivité afin de trouver un support convenable à la fixation des images photographiques.

Si nous sommes aujourd’hui davantage habitués aux images numériques et les pellicules de film, on oublie souvent que d’autres matériaux tels que le verre et le fer étaient utilisés il y a à peine plus d’un siècle.

Si les représentations iconographiques datant du début du 20e siècle vous intéressent, nous vous invitons à lire cet article portant sur les cartes à collectionner, publiées en juin dernier sur le blogue de la Société historique !

- Walter Benjamin, « Petite histoire de la photographie », Études photographiques, Vol. 1 (Novembre 1996), p. 2. ↩︎

- Ibid., p. 5. ↩︎

- Tweedie, Katherine et Penny Cousineau, « Photographie au Canada », L’Encyclopédie Canadienne, URL: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/photographie (Consultée le 25 juillet 2025). ↩︎

- La technique est d’ailleurs reprise par Adolphe-Alexandre Martin lorsqu’il développe quelque temps plus tard le ferrotype. ↩︎

- Klaus B. Hendricks, « Le soin de négatifs photographiques en noir et blanc sur plaque de verre – Notes de l’Institut canadien de conservation (ICC) 16/2 », Gouvernement du Canada, URL: https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-preservation/notes-institut-canadien-conservation/soin-negatifs-photographiques-noir-blanc-plaque-verre.html (Consulté le 25 juillet 2025). ↩︎

- Sylvain Maresca, « L’introduction de la photographie dans la vie quotidienne », Études photographiques, No. 15 (Novembre 2004), p. 11. ↩︎