Au tournant du 20e siècle, on ne se gêne pas pour favoriser un parti sur un autre ou de décourager « ses amis » a voté pour un candidat. Parmi tous les jeux politiques qui ont été documentés dans les journaux locaux, c’est la poursuite lancée par Alfred Guévremont en 1903 qui nous intéresse aujourd’hui.

Contexte

À l’époque, les élections municipales se déroulent plus régulièrement (chaque année pour le maire et au deux ans pour les conseillers). La coutume voulait que le maire et quelques conseillers soient en élection en même temps.

En outre, le processus électoral était beaucoup plus court qu’aujourd’hui. Lorsque plusieurs candidats se présentaient au même poste, le déclenchement des élections, jusqu’à la période de vote, était généralement de huit jours seulement, nonobstant les débats et les égalités des votes, qui pouvaient rallonger les élections de quelques jours. En plus, la journée de vote n’était pas régie selon un horaire précis. Plutôt, on « ouvrait les portes » le matin et on arrêtait les votes à partir du moment où plus aucun citoyen n’était venu voter depuis une heure. Ainsi, certaines journées électorales pouvaient être très courtes (moins d’une heure) à plus d’une journée.

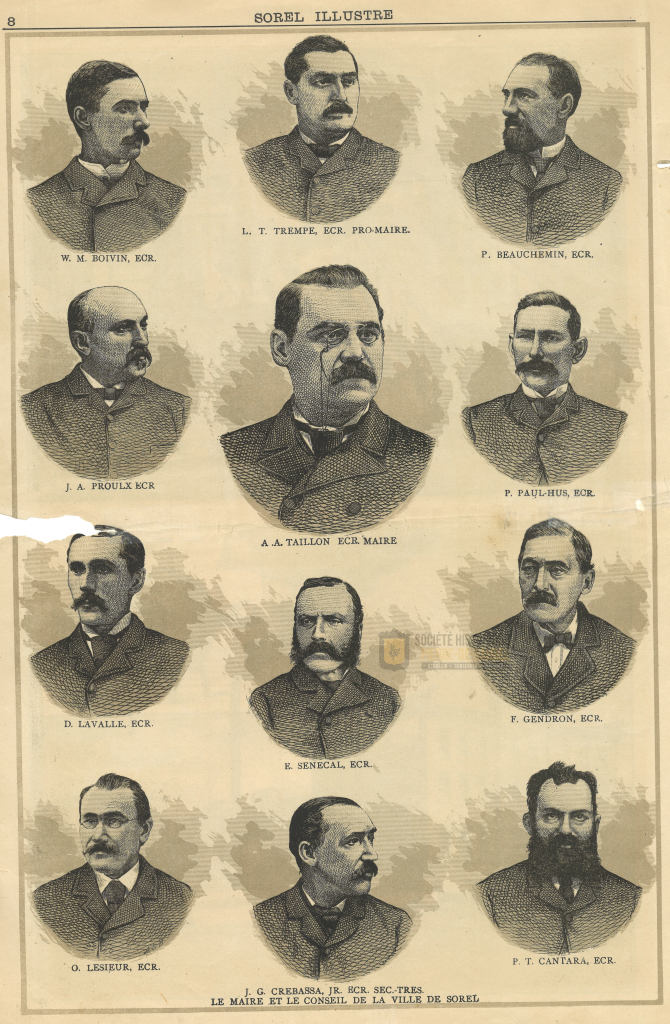

C’est ce processus qui est enclenché par le maire Charles-Omer Paradis, le matin du 18 janvier 1903. Trois échevins sont alors mis à l’épreuve: Alfred Guévremont, Séraphin Guévremont et W. G. M. Morgan. Le dernier est automatiquement réélu, puisque personne ne se présente en opposition. Dans le cas d’Alfred, c’est Pierre Paul-Hus qui sera son opposant, un entrepreneur de pompes funèbres et un ancien conseiller municipal à la ville de Sorel. Séraphin Guévremont est en compétition contre Norman Massé, un marchand et épicier, habitant à Sorel depuis quelques années.

Une question de finance

Le journal ne cache pas son parti pris pour les nouveaux candidats, qu’ils estiment déjà comme victorieux. En effet, l’insatisfaction des citoyens envers les édiles qui sont responsables de la gestion financière de la ville est assez évidente: ils [les citoyens] « […] s’aperçoivent que leurs affaires sont mal administrées depuis trop longtemps […] »1

Et insatisfaction il y avait à avoir ! Au début de l’année, lors d’une assemblée spéciale demandée au maire Paradis, le conseil de ville énumère ses activités, son financement et ses dépenses de 1902 et ceux à percevoir. La ville est alors plus de 4 500$ dans le rouge. L’annonce n’est pas très bien reçue, même si dit-on, la situation est le résultat des améliorations apportées aux services publics, comme l’aqueduc et le service de pompe, et la consommation de charbon qui découle de ces activités.

Comme on le verra, le nombre de citoyens participant aux élections cette année-là est très indicatif du mécontentement face à ces justifications.

Les comités municipaux

Cette frustration est dirigée vers le comité le plus important de la ville, celui des finances. À l’époque, c’était les conseillers qui, répartie dans des sous-comités, s’assuraient du maintien et de l’exécution des services municipaux; le concept de direction générale n’étant pas encore développé comme on l’entend aujourd’hui.

Il était donc facile pour les citoyens de se tourner vers le président du comité des finances et de demander des comptes. Entre 1901 et 1903, c’est justement Alfred Guévremont qui occupe ce poste. Notaire de profession, il a toute la réputation et les compétences pour remplir adéquatement ce rôle.

En résumé, c’est à travers lui que toutes les dépenses sont accordées selon le budget adopté par le conseil de ville. La présence d’un greffier et d’un trésorier municipal (alors John-George Crébassa) allège la tâche qui était autrefois la seule responsabilité des conseillers, mais c’est eux qui reçoivent, à tort ou à raison, les plaintes de leurs concitoyens.

La perception des taxes

Ainsi, lorsque le journal local liste les problèmes financiers de la ville, elle s’adresse à ce comité en particulier. Pour les élections de 1903, le Sorelois ne cache pas les raisons qui expliquent les problèmes financiers de la ville :

[…] c’est que la perception des revenus de toute sorte n’est pas faite avec la régularité et la diligence voulues; les contribuables négligent de payer leurs taxes, on les laisse faire pendant des années, et en fin de compte, la municipalité perd des milliers de piastres qu’elle aurait pu toucher si l’on eût suivi un autre mode pour leur perception. Nous n’en tenons pas responsables le greffier ni le trésorier, c’est le système en vigueur qui est vicieux.2

Le fait que le conseiller William G. M. Morgan est le directeur-gérant du journal au même moment explique sans doute la polyvalence des accusations du journal envers les édiles. Après tout, il aurait été imprudent de se mettre à dos impunément un collègue. Plus généralement, le journal fait référence à la méthodologie utilisée par la ville (tout comme les autres au Québec), qui utilise des « estimateurs » pour évaluer les biens imposables des contribuables et ainsi, déterminer le montant des taxes à percevoir. Les plaintes en lien avec la perception du revenu ne sont pas uniques à Sorel.

Rien qu’à Montréal, les membres du comité des finances se plaignent dès 1870 du peu de temps disponible pour comptabiliser et additionner les comptes à percevoir. Rassemblé par les estimateurs entre le mois de mai à septembre, le service doit retranscrire toutes les informations avant le prochain budget municipal. Pour Montréal encore: « En 1911, sur un total de 140 employés au Service des finances, 78 fonctionnaires s’y consacrent. La confection des rôles prend le plus souvent l’allure d’une véritable course contre la montre.3 »

Opacité

À Sorel, la charte municipale de 1889 nous indique qu’il utilise trois estimateurs pour faire ses comptes. Reste encore à savoir combien de contribuables ils doivent estimer, mais on compte un peu plus de 7 800 personnes dans les livres statistiques du gouvernement pour cette année-là 4.

Ceci dit, il ne fait pas de doute que l’on remet en question les méthodes pratiquées jusqu’alors. Le journal nous rappelle que :

Dans le passé, on a trop procédé dans l’ombre: presque tout se faisait en cachette, à l’insu des intéressés, que l’on semblait considérer comme ne méritant aucun égard. Les contribuables, qui paient des taxes, ont droit de savoir ce qu’on fait de leur argent, mais on a paru vouloir leur nier ce droit dans le passé. À l’avenir il en sera autrement.5

Les élections et les séances du conseil

C’est finalement au cours du matin 26 janvier, que les élections ont eu lieu. La défaite des MM. Guévremont est écrasante: 342 votes pour Pierre Paul-Hus (contre 221) et 376 votes pour Norman Massé (contre 185)6.

Le journal nous indique que la course s’est déroulée « avec dignité et courtoisie » et que des discours prononcés par Paul-Hus et Massé ont été suivis par une foule qui a déambulé dans les rues7. La réaction des perdants n’est pas indiquée.

Dans les semaines suivantes, les promesses électorales des gagnants sont appliquées. Dès la première séance du conseil municipal, les édiles adoptent la résolution de se rencontrer chaque jeudi à 7 heures. C’est une séparation claire des précédentes pratiques, où le conseil se réunissait lorsqu’il leur était nécessaire ou à la demande des citoyens.

En outre, l’union entre Massé, Paul-Hus et, moins souvent, Morgan, est une opposition certaine contre les conseillers Lesieur et Langlois, qui votent souvent ensemble. La participation du maire Paradis, qui possède un droit de veto, départage à plusieurs reprises des débats au cours du mois de février, mars et avril 1903. Finalement, le conseiller Cosfky démissionne peu de temps après les élections et il est remplacé par Philippe Duhamel, un tanneur et homme d’affaires de la cité de Sorel.8

Pendant les premiers mois de ce nouveau équilibre, ce sont les questions autour des finances, de la police, de l’établissement d’un chemin de fer sur la Rive Sud et de l’entente entre les compagnies électriques de Sorel et de Shawinigan, pour installer l’éclairage électrique dans les rues de la ville, qui sont à l’étude au conseil municipal.

Une poursuite judiciaire

C’est donc avec surprise que, dans l’édition du Sorelois du 10 février 1903, on apprend qu’Alfred Guévremont poursuit Pierre Paul-Hus. Ce dernier l’accuse de ne pas posséder les compétences nécessaires pour remplir son poste de conseiller: savoir lire et écrire !

Dans la même édition du journal, Pierre Paul-Hus répond à son accusateur très succinctement:

A Monsieur Alfred Guévremont, Notaire, Sorel

Monsieur le Candidat battu,

Vous vous vengez de ce que les électeurs municipaux de la Cité de Sorel ne veulent plus de vous comme échevin, en contestant mon élection, et vous donnez pour unique raison de cette singulière contestation, que je ne sais ni lire ni écrire correctement. Votre colère vous a mal conseillé; je n’ai pas lieu de redouter votre contestation, car si je n’ai pas l’honneur d’être notaire comme vous, je suis suffisamment instruit pour être échevin, et assez surtout pour faire mieux que vous au Conseil de Ville. Les électeurs en ont ainsi décidé, et la Cour, qui jugera votre contestation, ratifiera inévitablement le verdict des électeurs.

J’ai l’honneur d’être

Votre obéissant serviteur,

P. PAUL-HUS.9

Le journal ne tient pas à commenter la situation, « vu que la cause est sub judice »10, mais il a « pleine confiance dans l’issue du procès. »11 Dans un même souffle pourtant, le journal (et par là nous sous-entendons son directeur-gérant, W. M. G. Morgan, conseiller et pro-maire) passe tout de même un petit commentaire avant de présenter la déclaration du requérant Guévremont:

Il nous semble que, dans les circonstances, il eût mieux valu de soumettre de bonne grâce au verdict populaire exprimé d’une manière non équivoque le 26 janvier dernier, et qu’au lieu de susciter des ennuis et des embarras aux nouveaux élus, on aurait dû, au contraire, leur prêter main-forte dans la tâche ardue, délicate et difficile qu’ils ont bien voulu entreprendre afin d’opérer les réformes exigées par le peuple.12

Pire encore, le journal souligne l’incongruité entre la contestation de Guévremont et les expériences personnelles des deux hommes comme conseillers, mais aussi comme confrère : « Ajoutons que M. Paul Hus a été conseiller, puis échevin de Sorel pendant dix-sept ans, qu’il a siégé longtemps avec le requérant, et que jamais avant aujourd’hui on n’a révoqué en doute son éligibilité.13 » En effet, les traces de l’activité municipale des deux candidats date au moins de 189914.

Pour sa part, le notaire Guévremont indique dans sa requête qu’il reconnaît le droit à M. Paul-Hus de se présenter aux élections municipales, étant propriétaire et électeur « dûment qualifié »15, mais que les élections de ce dernier sont « illégales, irrégulières et nulles » :

- Parce que lors de la dite nomination, élection et proclamation, le défendeur était incapable et non qualifié pour occuper et remplir la dite charge d’échevin.

- Par ce [sic] que le dit défendeur n’est pas conformément à la loi et spécialement à la charte de la cité de Sorel, suffisamment instruit, ne sachant ni lire ni écrire couramment.

- Parce que le dit défendeur, ne sachant pas comme susdit ni lire ni écrire, ne pouvait légalement être mis en nomination ni être proclamé élu échevin de la cité de Sorel.

- Que le requérant en cette cause, le candidat à la charge d’échevin en opposition au défendeur, était comme dit plus haut parfaitement qualifié pour être mis en nomination, élu, proclamé élu échevin de la dite cité de Sorel, et exercer cette dite charge, et que l’inéligibilité, l’incapacité et le défaut de qualification comme susdit du défendeur, c’est lui dit requérant devrait et doit occuper cette charge au lieu et place de ce dernier, comme il le demande d’ailleurs par sa dite requête.

- Que le requérant, tel qu’il appert au certificat ci-annexé donné et fourni devant le greffier de cette cour le cautionnement requis par la loi.16

Résolution

Quelle est la réponse de la cour ? Le procès s’étend sur plus de quatre mois, du 13 février au 1er mai et repose sur une question principale : peut-on demander à Pierre Paul-Hus de lire un document pour prouver son inaptitude ?

C’est l’approche que favorisent les avocats du requérant, Éthier et Lefebvre, qui ouvre le procès avec leur premier témoin, Pierre Paul-Hus lui-même ! Cette demande est contestée immédiatement par l’avocat du défendeur. Le juge Tellier reporte le procès pour déterminer si l’acte peut être imposé au témoin.17

Entre le mois de mars et d’avril, il est remplacé par le juge Charbonneau et ce questionnement est toujours au centre du débat. Finalement, on décide que la cour ne peut pas demander au témoin de prouver ses capacités. La cause est renvoyée et Alfred Guévremont est sommé de payer les dépenses associées aux frais de cours.18

Conclusion

Cette contestation contre Pierre Paul-Hus, comme conseiller municipal à la ville de Sorel, est donc un petit aperçu des jeux politiques locaux du début du 20e siècle.

Aux vues des commentaires avancées par les candidats, le journal et la participation citoyenne, on ne doute pas de la réelle compétition entre les deux hommes, qui représentent chacun à leur façon leur profil socio-économique. D’un côté, Pierre Paul-Hus est un entrepreneur, le propriétaire d’un salon funéraire possédant sans doute une éducation, mais dont le niveau est incertain. De l’autre, Alfred Guévremont est un notaire, ayant reçu une éducation classique.

Il n’est pas impossible d’imaginer que le mécontentement, issu de la gestion des finances municipales par le comité présidé par Guévremont, est la source réelle de l’amertume dirigée contre Paul-Hus. Après tout, Guévremont était conseiller depuis plusieurs années à Sorel avant la situation électorale de 1903, et ce, avec le contentement de ces concitoyens.

Au final, la contestation électorale n’est pas unique à Sorel et elle est loin d’être un phénomène rare. Par exemple, dans la région pendant les mêmes mois, le journal local nous rapporte deux autres cas similaires: l’un contre deux conseillers de Saint-Ignace-de-Loyola19 et l’autre, contre tous les conseillers de Saint-Ours !20 L’un pour tromperie, l’autre pour bris de procédure. Comme quoi, le ressentiment n’est pas la seule raison pour laquelle les édiles peuvent être mis sous enquête…

Image mise à l’avant: Pierre Paul-Hus, Le Sorelois [Sorel-Tracy], 1er juillet 1889, p. 11.

- [s.a], « Elections Municipales », Le Sorelois [Sorel-Tracy], 23 janvier 1903, p. 2. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Michèle Dagenais, Des pouvoirs et des hommes: l’Administration municipale de Montréal, 1900-1950, Toronto, L’Institut d’administration publique du Canada, Montréal, McQuill’s-Queen’s University Press, 2000, p. 33. ↩︎

- Gouvernement du Canada, The statistical year-book of Canada for 1889, Ottawa, Imprimeur Brown Chamberlin, 1890, p. 79. ↩︎

- [s.a], « L’élection d’hier », Le Sorelois [Sorel-Tracy], 27 janvier 1903, p. 2. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- [s.a], « Conseil de ville », Le Sorelois [Sorel-Tracy], 13 février 1903, p. 2. ↩︎

- Pierre Paul-Hus, « Lettre ouverte », Le Sorelois [Sorel-Tracy], 10 février, p. 2. ↩︎

- [s.a], « Contestation de l’élection de l’échevin Paul-Hus », Le Sorelois [Sorel-Tracy], 10 février, p. 2. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- [s.a], « Affaires municipales », Le Sorelois [Sorel-Tracy], 20 janvier 1899, p. 2. ↩︎

- « Contestation de l’élection de l’échevin Paul-Hus » … ↩︎

- Ibid. ↩︎

- [s.a], « Affaires judiciaires », Le Sorelois [Sorel-Tracy], 12 mars 1903, p. 3. ↩︎

- [s.a], « Echos de Sorel et du district », Le Sorelois [Sorel-Tracy], 8 mai 1903, p. 3. ↩︎

- [s.a], « Conseil de ville », Le Sorelois [Sorel-Tracy], 27 février 1903, p. 3. ↩︎

- Ibid. ↩︎